1961년 8월, 당시 19세의 동독 병사 한스 콘라트 슈만은 철조망을 뛰어넘어 서베를린으로 넘어왔습니다. 베를린 장벽 건설 3일째 되던 날이었습니다. 이 장면을 서독의 사진 작가가 찍었고, <자유로의 도약>이라는 이름을 붙였습니다. 이 사진은 그 다음 날 신문 1면에 기재되었고, 분단 독일의 상징이 되었습니다. 2011년 베를린 장벽 붕괴에 관한 문서의 일부로 유네스코 세계기록유산에 등재가 되었습니다.

서독으로 넘어온 슈만의 삶은 어땠을까요? 하루 아침에 영웅으로 취급을 받았고, 바이에른에 정착해서 결혼도 하고 아이도 낳았습니다. 아우디 자동차 공장에서 오래 일을 했습니다. 1989년 베를린 장벽이 무너진 후 그는 진정한 해방을 느꼈다고 했습니다. 이후 그는 동독에 가서 가족을 만났으나 냉대를 받았습니다. 그들은 슈만을 가족과 나라를 버린 반역자로 보았습니다. 슈만은 우울증을 앓다가 1998년 57세라는 비교적 젊은 나이에 목을 메었습니다. 자유를 향한 도약은 37년 만에 자살로 끝이 났습니다.

저는 절대 콘라트 슈만이 되지 않을 겁니다. 통일이 준 선물이 비극이 된 사람이 아닌, 통일을 선물처럼 만들어가는 가치 있는 삶을 만들어나갈 겁니다.

2002년에 도라산역 인근에서 22살 된 북한군 병사가 DMZ를 통해 군사분계선을 넘어 귀순했습니다. 청년은 한국에서 성공하려면 공부를 해야 된다고 생각했고, 청소를 하면서 연세대학교 정치외교학과에 입학했습니다. 직장에 다니면서 석사와 박사 학위를 땄습니다. 19년 만에 남북관계와 통일에 대해 가르치는 전임교수가 되었습니다. 탈북민 최초의의 일이었습니다. 고신대 주승현 교수의 이야기입니다. 그는 한국에서 통일을 준비하며 탈북민들과 교류하고 있습니다. 그의 마음 속에는 늘 콘라트 슈만이 있었고, 슈만처럼 되지 않기 위해 지금도 노력하고 준비합니다.

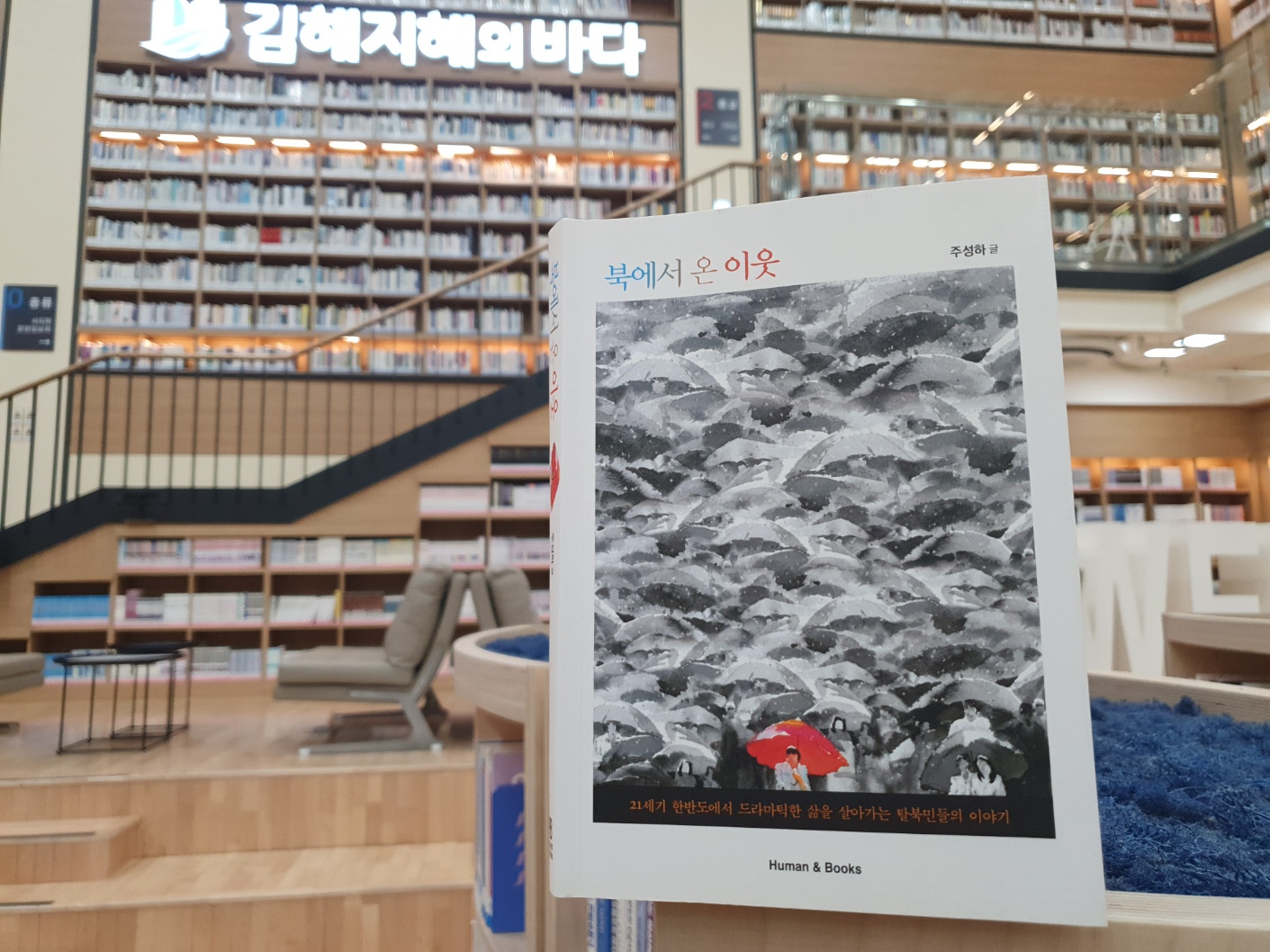

이 책을 쓴 주성하 기자는 2002년에 한국으로 온 탈북민 1세대입니다. 여러 직업을 전전하다 기자가 되기로 마음먹고 동아일보에 입사하여 현직 기자로 활동합니다. 같은 탈북민을 보면서 늘 마음의 짐을 느겼습니다. 그들이 잘 살기를 기원했지만 크게 도움이 된 적이 없었습니다. 새로 입국하는 탈북민에게 희망을 보여주고 싶었습니다. 그래서 열심히 살아가는 탈북민을 인터뷰했고 그 기사를 동아일보에 실었습니다. 그걸 묶어서 책으로 내었습니다. 책은 2022년에 나왔지만 지금도 인터뷰는 계속되고 있습니다.

한 명 한 명의 사연이 모두 드라마입니다. 인상적인 사연이 여럿 있었는데, 그 중 하나가 김예나 씨입니다. 중국 한족 남편을 만나 편하고 여유로운 삶을 누릴 수 있음에도 불구하고 자비를 털어 300명이 넘는 탈북민의 중국 탈출을 도왔습니다. 그 일로 인해 중국에서는 출입금지가 되었고 한국에서는 간첩으로 수사를 받기도 했습니다. 저자는 김예나 씨를 시궁창 같은 탈북 브로커의 세계에서 한 떨기 연꽃이라 표현했습니다.

역시 탈북민이자 이화여대 교수인 현인애 씨의 말도 곱씹어 볼 만 합니다. 현교수는 탈북민은 북한 사람의 본성, 즉 '타도정신', 리더를 따르는 습성, 대화와 타협에 인색함 등을 벗지 못해 보수화 되고 나아가 극우화 되는 것이라고 했습니다. 한국의 고령층과 비슷하다고 했습니다.

수용소에 간 남편과 아들의 생사는 여전히 알 길이 없어요. 누구나 탈북에 성공할 수는 없는 거고, 제 남편과 아들은 불행하게도 성공 못한 사람에 속했죠. 그런데 지금도 북한에서 남편과 아들처럼 착한 사람들이 얼마나 많이 죽어가고 있나요. 나라가 만든 죄인이죠. 저는 김정은이 이제라도 마음을 바꿔 더는 사람들을 죽이지 않는다면, 남편과 아들이 죽었어도 용서할 수 있을 것 같아요. (119쪽 허영희 씨의 인터뷰 중에서)

자료를 좀 찾아보니 현재 탈북민은 약 3만5천 명 정도입니다. 2003년부터 2011년까지는 연간 입국 인원이 2000명에서 3000명에 이르렀으나, 그 이후로는 점차 줄어들고 있습니다. 2020년 이후는 코로나로 급감해서 몇 십 명 수준이었다가 2024년에 250명 정도로 회복되고 있습니다.

탈북자들은 일단 심사를 받아 하나원에 입소해 남한 사회에 적응하기 위한 교육을 받습니다. 그리고 하나원에서 나갈 때 약간의 정착지원금과 장려금을 받아 사회로 나가게 됩니다. 제가 보기엔 참으로 약소합니다. 난민의 지위도 받을 수 없습니다. 우리나라 입장에서는 북한 사람들은 본래 우리나라 사람이기에 그렇다고 합니다. 외국에서 보면 북한도 하나의 국가라 난민이 분명한데 말이죠. 우리 사회가 탈북민에게 해 주는 것은 거의 없다고 봐도 무방합니다. 좀 많이 도와줘도 될 것 같은데, 안타깝습니다. 그나마 다행인 건, 우리나라가 탈북민에 대해서는 거의 수용한다고 합니다. 정부가 나서서 탈북민을 우리나라로 들어오게 하진 않지만, 들어오려는 탈북민은 거부하지 않는다고 하는군요.

작년에 부모님 댁에 중고 에어컨을 설치했는데, 탈북민이라더군요. 조그만 에어컨 업체를 경영한다고 했습니다. 열심히 사시는 모습이 좋아보였습니다. 에어컨 가격을 부르는 대로 지불했습니다. 사실 처음 만나는 탈북민이었습니다. 외국인을 만나는 것보다 훨씬 어렵고 소통의 기회도 없습니다. 탈북민이 꽤 되는데도 접촉의 기회가 없는 건, 아마도 탈북민이라고 말하지 못하는 이들이 많아서일 겁니다. 그들이 스스로 밝히지 못하는 건, 밝혔을 때의 불이익이 더 크기 때문이겠죠. 아마도 차별의 눈길을 많이 느꼈을 겁니다.

책에 나오는 인터뷰이들은 다양했습니다. 북한에서 잘 살다가 온 이들도 있고, 어려움을 겪다 온 사람들도 있었습니다. 탈출한 계기도 다 달랐죠. 목숨이 왔가갔다 하는 벼랑 끝에서 다른 방법이 없어 온 이들도 있고, 남쪽에 대한 동경으로 온 이들도 있었습니다. 하지만 그들의 공통적인 점은 어려운 한국생활을 극복하고 성공한 이들, 혹은 성공은 아니더라도 여기에서 사회를 구성하는 한 사람의 몫을 다하는 사람들이었습니다.

탈북민들이 모두 그렇지는 않겠지요. 적응을 하지 못해 밑바닥 생활을 하는 사람들이 훨씬 많을 겁니다. 우리나라가 어떤 나랍니까. 여기서 태어나고 자라도 살기 힘든 사횐데, 탈북민은 오죽 하겠습니까. 탈북민이 힘들어하는 큰 이유 중에 빡센 경쟁이 들어있었습니다. 그런 사람들의 목소리도 들어보고 싶습니다.

'사회 이야기' 카테고리의 다른 글

| 자살은 개인의 문제가 아닌 사회 현상이다 : 에밀 뒤르켐 <에밀 뒤르켐의 자살론> (0) | 2025.03.28 |

|---|---|

| 장애는 가치가 있는가? : 수나우라 테일러 <짐을 끄는 짐승들> (0) | 2025.01.25 |

| 사이보그지만 괜찮지 않아 : 김초엽 김원영 <사이보그가 되다> (0) | 2021.08.24 |

| 경계의 시간, 이름 짓기를 희망하다 : 허태준 <교복 위에 작업복을 입었다> (0) | 2021.08.18 |

| 우한의 참상이 아닌 우한의 아름다운 일상 : 팡팡 <우한일기> (0) | 2021.08.11 |